社会

特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。

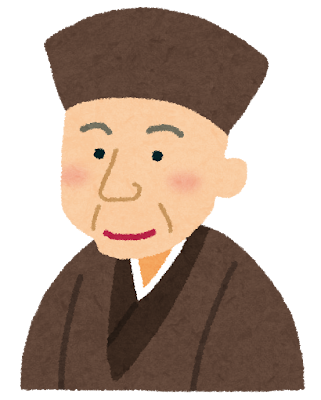

8月に102歳で亡くなった茶道裏千家十五代家元の千玄室さんの著書編集に関わったことがある私は、訃報を聞き、その本を探し出そうとした。1989年に刊行されたので、どこにしまったか記憶も定かではない。さいたま市立図書館で調べたら、何と在庫があった! 写真をふんだんに使用した『利休の知恵 みどりの一盌から』を手に取り、編集時の苦労の数々が思い出された。

東京の出版社を辞めて京都で活動していた人のつてで、裏千家から十五代家元の著書刊行の承認を得て、茶道に取り組んだものの、予備知識も乏しく、手探り状態が続いた。茶道のお作法の本ではなくて、創始者・千利休の精神を現・家元が若者に伝える形にするということでスタートしたが、次々に予期せぬ事態と直面した。

まず、私たちとのパイプ役だった裏千家スタッフが突然退職したことだ。さらに、多忙きわめる家元からは、「直接の取材に応じる時間が取れない」との連絡があり、講演録をもとに本を構成してほしいという。構成担当のライターは「本人から直に受ける波動が大切だ」と言っていたが、講演は本人の思考のエッセンスのはずだから、それをまとめるのもよいのではと思うようにした。このライターもカメラマンも装幀のデザイナーも一家言を持つ人ばかりだったので、調整にはかなり気を遣ったが、それも面白かった。

そして何より、家元が語る利休の考えに共鳴することは多かった。「一期一会」「和敬静寂」など現代でも生きている言葉に込められた思いや独得の美意識は示唆に富む。茶器にも完璧な形を求めず、何か欠けた状態を評価するエピソードは興味深い。戦国の世に、どんな武将でも茶室に入るには刀を外に置き、一盌の茶を味わう素晴らしさは、今の国際社会でももっと評価されるべきだと思われる。

本の編集作業が峠を越えた頃に、今度は私が他部署に異動になった。最後までいろいろあっただけに、この本との再会は嬉しかった。

山田 洋

バックナンバー

新着ニュース

特別企画PR

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)