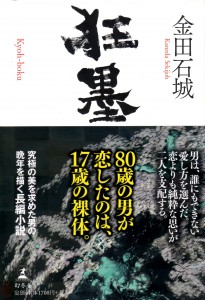

トップページ ≫ 社会 ≫ 墨の魔術師・金田石城氏長編処女小説「狂墨」~書道家玄斎が追い求めたものとは・・・

社会

特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。

これが「狂墨」という扇情的なタイトルの小説を読み終えた感想である。

この本の中で主人公である書道家玄斎が「自分の心ゆくまでに仕事をする、心のままに咲く」という言葉がとても印象的であった。

頂点に達したものこそのセリフである。その道を極めるまでには多くの苦悩があり、時に妥協という言葉がつきものであったに違いない。「墨の魔術師」といわれるまでになったからこそ、言える昂然たる言葉なのだろう。

「何をどう書くかということはどう生きるかということ、そこに自分の存在感がなければならない」まさに玄斎にとってのその道は、書道という枠を超えた生きる証なのかもしれない。

その玄斎がいままで手がけたことのない課題に取り組むことになる。

すべての妥協を許さない玄斎の姿勢が「こんな未熟なはずがない」と自分にいいきかせ、葛藤する。

余程のことでなければ他人に心を開いて相談することはない玄斎が頼ったものはその仕事の依頼主である高僧だった。

その高僧は玄斎に「悩みや葛藤が作品の厚みになる」という言葉をかけた。

玄斎は全身全霊で作品に打ち込んだ。それを成し遂げた時、高い山に登りつめたような充実感が抱いた。

そののち、北陸の慈母観音に会いにいく。玄斎にとって慈母観音は母であり、少年時代触れることの少なかった母の甘い肌のぬくもりがあった。また同じように母を亡くし、慈母観音を母と慕っていた17才の少女と出会う。

玄斎はだれの為でもない、己のために筆をとった。

それはその少女の美しく清い躰に母である慈母観音を描くことだった。

その描写が時に官能的であるが、女であり母である私に、母の愛を求め続けた玄斎のこころが訴えかけた。そしてそんな愛を求めた玄斎が愛おしくも覚えた。

愛とはそれが手に入らないからこそ、人はその愛を追い求めるものだ。

玄斎の幼少の頃がそのことを物語っていた。

玄斎は母との時間もなく、母の後ろ姿しかみることはなかった。

「お母さん、いかないで」そんな言葉も押し殺して働きにでる母をきっと見送ったのだろう。

その母である慈母観音を書き上げたとき、玄斎は息を引き取った。

書道家として究極の美を求めた玄斎だったが、私には母に抱かれながら満ち足りた息子の安らかな微笑みが目に映った。

この小説の著者である金田石城氏の「私ときもの」というコラムのなかに「少年時代、私の母親は、朝6時になるとすでにいなくて夜10時くらいになると帰ってくるという生活だった。いつも母親の後ろ姿ばかりをみていたように思う」とある。だとすると、これは石城氏そのものの物語なのか。

人は何か失くしたものこそ強くなれる。すべてを持っているものにはわからない感情が芽生えるものだ。そしてその失くしたものを追い求めるからこそ強くなれる。

母の愛と美を求め続けた書道家の物語、そこに書道家金田石城氏の心の奥底を垣間見た気がした。

≪金田石城氏 プロフィール≫

書道家。さいたま市在住。テレビドラマ、映画等題字なども多く手がける。

代表作「天と地と」「椿三十郎」「蒼き狼 ~地果て海尽きるまで~」など。

書だけの活動に留まらず陶芸、着物デザイン、小説、写真など幅広い分野においても活動。

片岡鶴太郎、高橋秀樹、坂本冬美等多くの芸能人などの書の師匠としても有名。

経済界ではコジマ電気社長の小島章利氏なども。エイベックス所属。

(古城 智美)

バックナンバー

新着ニュース

特別企画PR

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](https://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)